Je suis Pureing

Je voyage donc je suis

Je suis Pureing

Je voyage donc je suis

柏林圍牆 Berlin Wall 遊記與歷史導覽:走訪分裂與重生象徵的圍牆遺址、東邊畫廊等地,分享展線歷史背景、街區景觀與實際參觀感受,是理解城市近代史與規劃旅遊路線的實用參考。

冷戰是一場從二次大戰結束後,以美國為首的西方資本主義陣營和以蘇聯為首的共產主義陣營之間,長達半世紀的政治、經濟、軍事之間的對抗。這段時期,兩大陣營之間雖然沒有直接爆發大規模軍事衝突,但通過代理戰爭、軍備競賽、以及意識形態的對抗進行間接鬥爭,這場沒有硝煙的戰爭,深深地影響了全球政治發展。

柏林,作為二戰後德國分裂的象徵代表,成為了冷戰的焦點。二戰後,柏林被蘇聯、美國、英國和法國四國佔領,隨著冷戰的加劇,分裂為東西柏林二部份,西柏林被西方盟國控制,東柏林則在蘇聯的掌控之下。此外,西柏林全境被包圍在東德境內,成為西方世界在共產主義陣營的一塊飛地。

1961年,東德在蘇聯的支持下建造了柏林圍牆,將這個城市分裂為二,成為冷戰的重要象徵。這道牆隔離了東西方,不僅阻止了人員流動,也強化了意識形態的對立。柏林圍牆的存在,不僅是冷戰的產物,更是東西德分裂的具體象徵。

柏林圍牆直到1989年才倒塌,象徵著冷戰的結束,也象徵著德國的統一。然而,冷戰留下的歷史傷痕,至今仍深深影響著柏林這座城市和整個德國。若是五六年級生的記憶中,對於冷戰時期和東西柏林絕對有深刻的印象,因為我自己就是身處這個世代交替的時期,有一天看到新聞柏林圍牆倒塌,然後沒多久東西德合併。

柏林圍牆的倒塌象徵著鐵幕的崩潰,東歐各國紛紛擺脫共產黨統治。蘇聯在失去東歐國家的掌控同時,國內經濟也陷入困境,後來蘇聯解體,冷戰正式結束。這個事件不僅改變了歐洲的政治版圖,也對全球政治格局產生了深遠影響。

第一次到訪柏林是 2014年,那時短暫停留沒有做太多資訊搜集,2024年再來柏林,仔細研究相關歷史景點,花了八天時間停留柏林,參觀了當時和冷戰、東西柏林相關的景點,整理成這篇遊記–冷戰下的柏林圍牆。

柏林及附近地區

整個柏林圍牆的歷史可以分為幾段時期,下圖是我從維基百科上找到的地圖,再自行加上顏色線條區別東西柏林,紅色線條是柏林圍牆,內部是西柏林地區,藍色部份是東柏林

二戰結束後,德國被盟軍分裂成三個戰領區,分別為英國、美國和法國。後來,在 1949年5月23日,德意志聯邦共和國在三區領土上成立(即歷史上的西德),隨後在 10月7日,德意志民主共和國也在蘇聯佔領區成立(歷史上的東德)。柏林名義上是四大佔領國管理的非軍事區,但實際上,西柏林逐漸被視為德國的一個聯邦州。

東德成立時,依憲法宣布柏林為首都,但由於柏林的特殊地位,東德的法律並不能完全適用。如果東德憲法完全適用於東柏林,那麼西柏林勢必會受到東德共產政權的直接管轄,這與西方的意圖相悖。冷戰時期,東西方陣營對柏林的控制權爭奪激烈。

東德宣稱柏林為首都,一方面是為了強化其對柏林的主權主張,另一方面也是為了在意識形態上與西德對抗。然而,由於柏林的特殊地位,東德並不能完全控制這個城市。1952年,東德開始用柵欄、警衛和警報裝置保護德國境內邊境,並設立了一個五公里寬的禁區,只有獲得特別許可才能進入。

自 1952 年以來,東德一直想封鎖西部地區的邊境,但未獲蘇聯同意,另一方面由於交通因素也導致無法完全關閉。儘管如此,東德警察還是在通往西邊的多條道路、鐵路和其他交通工具等上進行了密集的身份檢查。隨著東德邊境的封鎖,從 1949 到1961年間,約有260萬人逃往西德。

蘇聯的目標是將西柏林變為自由城市,藉此迫使西方承認東德並簽訂和平條約。西元1959年,赫魯雪夫發出最後通牒,但遭西德和美國拒絕。此後,東德進入嚴重危機,尤其因農業集體化失敗而加劇。柏林地區的「東西方過境者」問題也日益突出,特別是一些年輕人以及科學家和技術人員等專家逃往西方。

年輕人的流失造成勞工短缺問題,進一步削弱了東德經濟,光是柏林東部就短缺了 45,000 名勞工。西元 1961年,逃往西方的難民數量激增達到高峰,也導致東德經濟面臨崩潰的威脅,最終促成了柏林圍牆的建立。

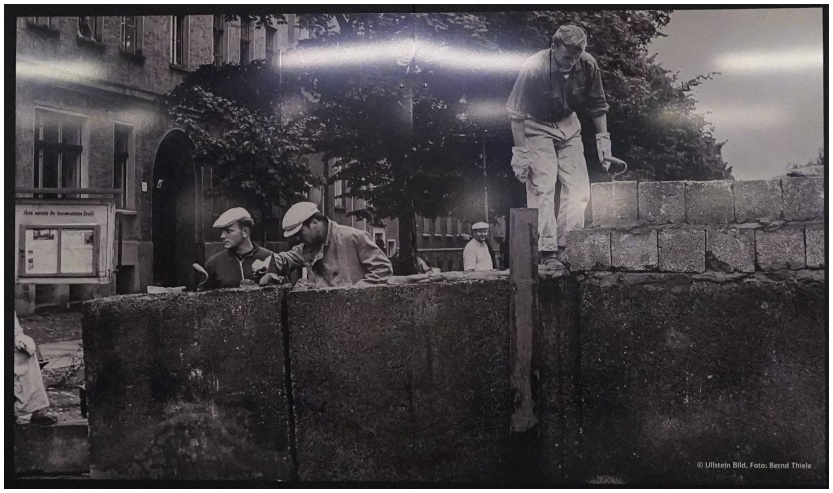

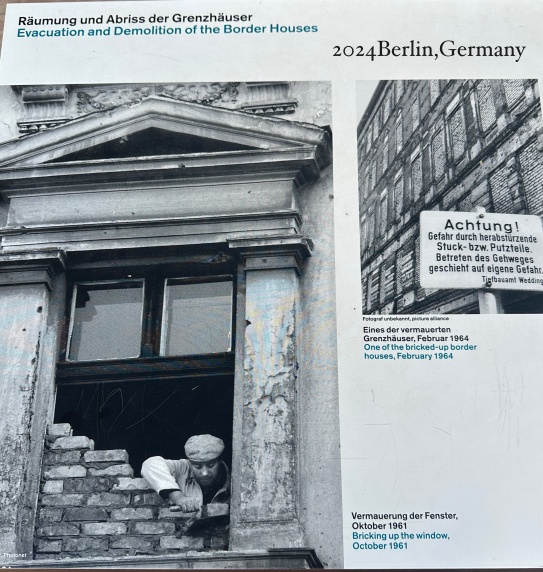

下圖照片:東德政府開始修建柏林圍牆

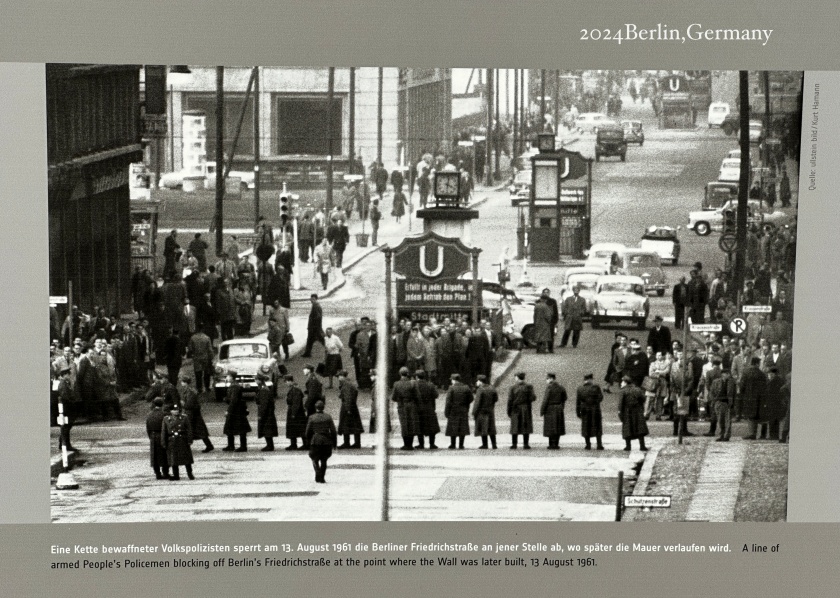

下圖照片:1961 年 8 月 13 日,一排武裝警衛封鎖了柏林的 Friedrichstraße 大街,也就是後來柏林圍牆的延伸處

1961年8月3日,蘇聯赫魯雪夫和東德領導人烏布利希在莫斯科開會,決定關閉東西德邊界,建立一道隔離牆阻隔東西德之間。隔離牆的目的是為透過封鎖邊界,讓裡面的人完整為東德政府掌控,直到建立柏林圍牆之前三天,西方國家才收到隔離牆正在修建的訊息。

1961年8月12日,東德政府在蘇聯的支持下秘密計劃封鎖東西柏林之間的邊界。翌日凌晨,成千上萬的東德士兵和工人開始鋪設鐵絲網,並沿著分界線修築圍牆,將整個城市分割開來。這道圍牆迅速變成一座堅固的水泥牆,長達155公里,高度超過3公尺,並配有瞭望塔和武裝巡邏。

東德公民對柏林圍牆的反應多數表現為無力和沉默,儘管他們清楚圍牆的目的是防止難民和跨境通勤者流動,但只有零星抗議。8月13日,東柏林民眾在邊境口岸聚集,表達不滿,邊境警察暴力驅散示威者。部分人成功逃往西方,但大規模抗議未出現。相較之下,東德作家協會和藝術家們支持政府措施,而一些年輕人則對失去自由和西方文化感到憤怒。

西德國總理阿登納在柏林圍牆建成當天呼籲民眾冷靜,並提到盟軍可能的反應,但他直到到天後才造訪西柏林。當時的柏林市長威利·布蘭特強烈抗議圍牆建設,並在8月16日帶領30萬人示威,但最終無力改變局勢。阿登納稱圍牆為「恥辱牆」,並譴責蘇聯將東德變成集中營。

下圖牆上的這張著名照片 《Escape to the West》 是冷戰時期最具代表性的影像之一,拍攝於 1961 年 8 月 14 日,也就是柏林圍牆建立後的第二天。照片由德國攝影師 Peter Leibing 於現場捕捉,畫面中是一名年僅 19 歲的東德士兵 Conrad Schumann,趁著圍牆尚未完全封鎖、警戒尚未全面到位時,奮力從東邊界衝向西柏林。

這名士兵跳躍翻越臨時架設的鐵絲網瞬間,被定格成為象徵「自由」、「逃離壓迫」與冷戰分裂的經典畫面。多年來,《Escape to the West》不僅出現在無數歷史書籍、展覽,也成為柏林圍牆記憶中最重要的影像之一。

如今在柏林圍牆紀念區看到這張《Escape to the West》,不是只看見一位士兵的跳躍,而是看見:上百萬被圍牆切割的家庭、冷戰時期東西方的對峙、無數人為自由付出的代價

雖然東德士兵那一躍,雖然只有幾秒鐘,但卻成為整個冷戰時代最震撼、最真實的故事之一。

就業,試圖融入正常生活,但內心始終背負著沉重壓力。

1990 年東西德統一後,他終於能與家人重逢。但多年累積的情緒與內心的戰爭並未真正消失

在柏林圍牆建立之前,約有 350萬東德人逃離東德,其中許多人從東柏林越過邊境進入西柏林,再前往西德和其他西歐國家。1961 至 1989年間,柏林圍牆及其相關的致命防範措施幾乎完全阻止了這類非法移民。

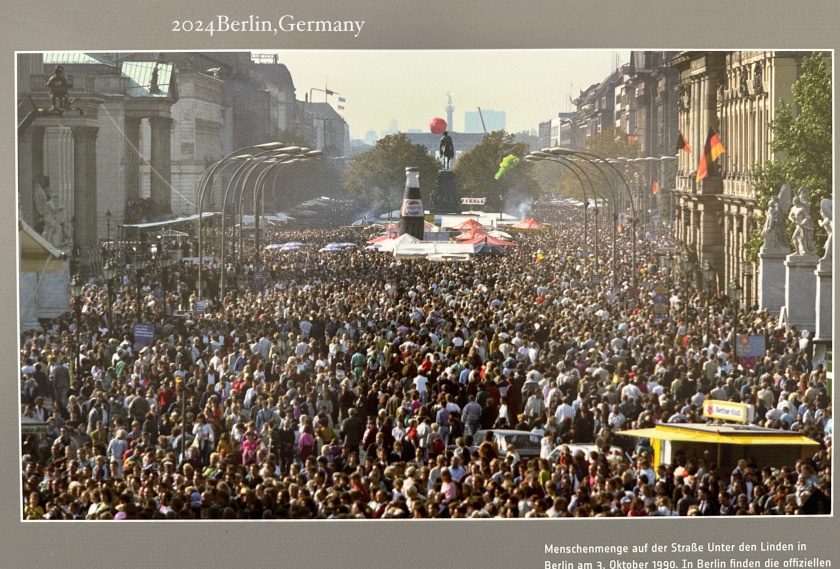

1989年11月9日,因大量東德人經匈牙利、捷克斯洛伐克逃往西德,東德政府計劃放寬旅遊限制。然而,東德中央政府官員誤解命令,錯誤宣佈柏林圍牆即刻開放。此消息迅速傳開,數萬東柏林市民隨即湧上街頭,走向柏林圍牆,迫使邊防人員開門。人們爬上圍牆,塗鴉並拆除建材作為紀念,圍牆的象徵性倒塌引發全德興奮,11個月後,東西德正式統一,標誌著冷戰結束的重要時刻。

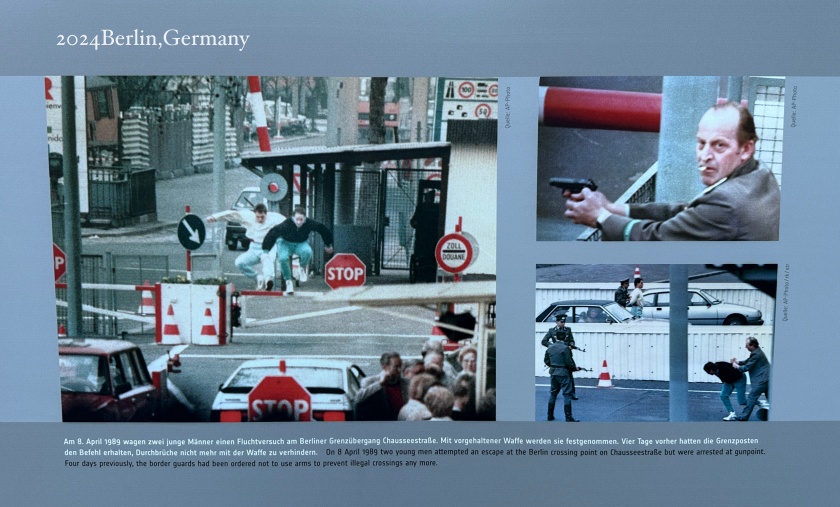

下圖照片:1989 年 4 月 8 日,兩名東德年輕人試圖在 Chausseestraße 的柏林邊境處逃跑,被持槍軍警逮捕。在這四天前,邊防部隊接到命令不得使用武器,以防止任何非法越境行為。

下圖照片:柏林圍牆倒塌後,1990 年 10 月 3 日,柏林市區菩提樹下大街上的人群,

柏林圍牆遺址如今已成為重要的歷史景點,吸引著世界各地的遊客前來參觀。以下是幾個著名的柏林圍牆相關景點:

這些景點不僅是歷史的見證,也成為了柏林現代城市文化的一部分。

此外,柏林的地下博物館也有關於柏林圍牆系列的導覽活動 Tour M – Under the Berlin Wall 柏林圍牆之下,我當時也有參加,詳細遊記內容請參考:柏林地下世界 Berliner Unterwelten E.V. 行程經驗分享(Germany)

查理檢查哨是冷戰時期柏林圍牆上最著名的檢查哨之一,位於柏林市中心的 Friedrichstraße 大街上,是盟軍人員、外交官和非德國人進出東西柏林的主要通道。查理檢查哨因其重要的戰略地位,曾多次成為東西方對峙的焦點。尤其在1961年柏林危機期間,美蘇二國坦克車曾在此對峙。

柏林圍牆倒塌後,查理檢查哨一度被拆除,但後來又重建,成為柏林重要的觀光景點。現在的查理檢查哨保留了當年的哨亭和標誌,還設有博物館,展示了冷戰時期的歷史照片和文物。周圍也有露天展示區,透過歷史照片和文字說明,可以讓遊客感受當時冷戰時期的緊張局勢。

地點:Friedrichstraße 43-45, 10117 Berlin

交通:搭地鐵 U6 到 U Kochstr./Checkpoint Charlie 站出站即是

下圖照片:1961年10月27日,查理檢查哨兩側美軍的M48坦克,正在與蘇軍的T-55坦克對峙

下圖照片:1963年6月26日,美國總統約翰甘廼迪到訪西柏林,並發表了著名的 “ Ich bin ein Berliner”(我是柏林人)演講,強調自由世界與西柏林站在一起。

查理檢查哨是二邊重要邊境檢查站,在東西柏林方面看到不同的武裝軍人,東柏林方向看到的是美國陸軍,西柏林方向看到的是蘇聯士兵

東邊畫廊 (East Side Gallery) 是柏林圍牆現存最長的一段,長達 1.3 公里,位於柏林東側的施普雷河畔。這段圍牆在 1990 年德國統一後,被來自世界各地的 118 位藝術家共同創作,這些壁畫以和平、自由、和解為主題,反映了柏林圍牆倒塌後的希望與重生。東邊畫廊現今已成為柏林重要的歷史和文化地標,吸引著無數遊客前來參觀。

這裡幾乎是除了查理檢查哨之外,許多到到訪柏林必定參觀的景點,從早到晚都可以來走走看看,順便在施普雷河畔散步,這條河流貫穿整個柏林市區,見證了柏林歷中的變遷。

地點:主要位置在柏林火車站東站 Berlin Ostbahnhof 和 Oberbaumbrücke 橋樑之間,旁邊是施普雷河和 Mühlenstraße 街道。

交通: 可以搭乘柏林地鐵 U-Bahn 或 S-Bahn 至 Ostbahnhof 或 Warschauer Straße 站,然後步行前往。開放時間: 全年無休,24小時開放。

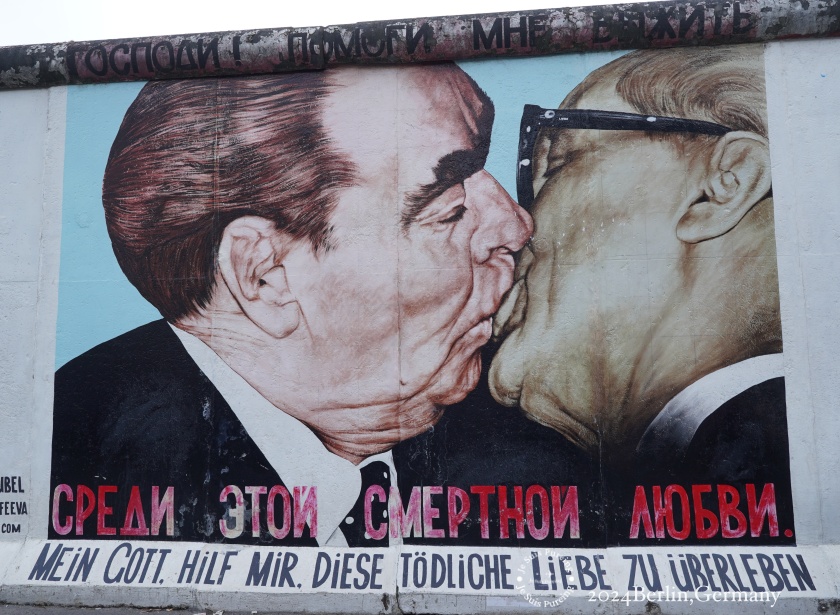

其中最著名的作品之一是:兄弟之吻 Bruderkuss,由俄羅斯藝術家 Dmitri Vrubel 於1990年創作。這幅畫描繪了蘇聯領導人 Leonid Brezhnev 與東德領導人 Erich Honecker 在1979年柏林牆紀念活動中的親密之吻,是他們慣常的社會主義兄弟情誼的象徵。

這幅作品成為東邊畫廊的代表,象徵著東西方冷戰時期的緊密聯繫以及其後的結束。

柏林圍牆紀念館(Berliner Mauer-Dokumentationszentrum)位於柏林市中心 Bernauer Straße 路上,是一個紀念柏林圍牆歷史的場所。紀念館包括一段保存完好的柏林圍牆、瞭望塔、紀念碑以及展覽區,主要內容展示了圍牆的歷史、冷戰期間的分裂和兩德統一的過程。

當初東德政府為了建造柏林圍牆,拆除了位在 Bernauer Strasse 這條街道上的居民住宅建築,並且也因這條街道把柏林一分為二,也有當時東柏林人為了逃往西柏林挖掘的地底隧道,可以在紀念館公園展示區有不少資料介紹。

在紀念館這一條 Bernauer Straße 大街也有長長的柏林圍牆遺跡,是紀念公園 Gedenkstätte Bernauer Straße,有不少戶外展示資料和照片,十分豐富。若你沒有時間去紀念館參觀,我強烈建議可以到紀念公園走走,當時我們花了一個多小時在這裡慢慢閱讀相關資訊文字,十分值得。

地址: Bernauer Str. 111, 13355 Berlin, Germany

交通: 可以搭乘柏林地鐵 U-Bahn 或 S-Bahn 至 Nordbahnhof 站、Bernauer Str. 然後步行前往。

開放時間: 紀念館室內展示區–週一休息,其餘時間:10.00 ~ 18.00

紀念公園:全年無休,24小時開放。

註:柏林圍牆紀念館我後來沒有時間進去參觀,算是遺珠之憾,可能安排之後有機會再訪。

下圖是和解教堂和 Reconciliation 和解雕像,和解教堂建於2000年,取代了在冷戰期間因柏林圍牆而被拆除的原和解教堂,象徵和解與和平。和解雕像由雕塑家 Josephina de Vasconcellos 創作,描繪了一對擁抱的男女,象徵著在分裂、衝突和戰爭之後的和解與重聚。這座雕像是複製品,原著在英國 Cathedral Church of St. Michael 教堂中。

柏林圍牆並不是一條筆直的高牆,而是一段段彎曲、複雜的邊界線,把西柏林整個像孤島般包圍在東德境內。冷戰期間,西柏林的對外交通成為國際焦點。東德政府對西柏林採取嚴格封鎖,陸路交通幾乎完全中斷,只有極少數的檢查哨在重重監控下允許人車與物資通過。

冷戰初期,西柏林唯一的對外通道只剩三條可使用的過境高速公路與鐵路,而且每一次通行都必須事先通報蘇聯紅軍並接受嚴密監視。到了後期,東德逐步強化封鎖,幾乎切斷所有進出方式。在如此緊迫的情況下,西柏林境內的「空中走廊」成為這座城市的生命線。所有生活物資與人員幾乎全靠空運維持,著名的「柏林空運」行動也在這時展開,成為冷戰期間最令人難忘的故事之一。

即便如此,仍有許多東柏林人冒著生命危險試圖逃往西柏林。其中最戲劇性的方式之一,就是人工挖掘地下隧道來逃亡。這些隧道通常從西柏林的地下室或隱蔽場所開始,穿越柏林圍牆下方,通往東柏林某個隱密的後院或房舍。

但隧道挖掘極度危險,不僅需要技術與時間,更要躲避東德祕密警察史塔西的監控。史塔西甚至部署專門設備偵測地下異常聲響,只要被發現,參與挖掘者與逃亡者都可能面臨嚴重後果。正因如此,地下逃亡隧道能成功的案例少之又少,每一次成功都是極其不易的歷史記錄。

關於地下隧道的相關故事可以在 Bernauser Strasse 戶外展示區看到,不少圖文解說,還有語音講解,十分清楚仔細。

地點:柏林市區 Bernauser Strasse 一帶,柏林圍牆紀念館和紀念公園處。

交通: 可以搭乘柏林地鐵 U-Bahn 或 S-Bahn 至 Nordbahnhof 站、Bernauer Str. 然後步行前往。

儘管如此,多個隧道計畫成功幫助了數百人逃離東德,其中最著名的包括 Tunnel 57 和 Tunnel 29,後來還被製成紀錄片播出。據非正式統計,柏林圍牆時期約有 39 條地下隧道,有成功也有失敗,一共約有 254 人利用地下隧道成功逃亡。

下圖是維基百科上的資料介紹圖片:https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Fluchttunnel_in_Berlin_w%C3%A4hrend_der_deutschen_Teilung

當時最具代表性的邊境地點,就是 Bernauer Straße。這條街之所以成為冷戰史上的焦點,是因為它的地理位置極度特殊:街道的一側屬於西柏林,而部分東柏林的住宅卻正好位在邊界線上,房子的門口或窗戶直接面向西柏林。於是,在圍牆剛建立的最初幾天,還只是鐵絲網時,許多東柏林居民冒著生命危險,直接從家中二樓、三樓的窗戶往下跳,希望落進對面西柏林的安全區域。當時西柏林消防員還拿著救生毯在樓下等待接住人,場景既緊張又令人心碎。

為了阻止這些逃亡行為,東德政府很快採取強制措施:所有面向西柏林的門窗被磚塊與水泥徹底封死,整棟住宅的住戶被全面驅離,讓原本有人居住的街廓瞬間變成空城,僅作為邊境警備與監控用途。後來這些建築甚至被拆除,只留下荒蕪地帶,形成更難跨越的死亡地帶(Todesstreifen)。

僅僅在 Bernauer Straße 這一小段邊境,就發生了 超過 300 起逃亡事件。整個柏林圍牆時期,約有 五千多人試圖透過各種方式越過圍牆,但大多沒有成功,其中 98 人在逃亡中喪生。也因為這些極端的逃亡場景與犧牲,Bernauer Straße 成為最能代表柏林圍牆歷史、最具象徵性的地點之一。

如今的 Bernauer Straße 已被規劃為重要的紀念區,保留了部分圍牆結構、封死的窗戶遺跡,以及許多逃亡故事的照片與展示。走在這條街上,很難不被這段歷史震撼:柏林圍牆不只是冷戰的象徵,更是壓在無數人生命上的真實重量。

1964 年 10 月 3 日到 10 月 4 日之間,一共有 57 位東柏林居民成功透過「Tunnel 57」逃往西柏林。這條隧道從西柏林 Bernauer Straße 大街 97 號一間廢棄麵包店的地下室開始挖掘,沿著地底穿越柏林圍牆,出口則位於東柏林 Strelitzer Straße 55 號後院內一座廢棄的戶外廁所。當時東德高度封鎖邊境,位於 Bernauer Straße 東德境內的所有磚造公寓都被清空,成了無人地帶。

Tunnel 57 是當時最長、最深、也是造價最高的逃亡隧道,全長約 145 公尺、深約 12 公尺。這條隧道由多名西柏林大學生共同建造,主要成員包括 Wolfgang Fuchs(之後成為太空人)以及西柏林自由大學(Freie Universität)的 35 位學生。

原本計畫要讓 120 名東柏林人藉由這條隧道逃往自由世界,但其中一名參與者向東德祕密警察(Stasi)告密,使計畫暴露。1964 年 10 月 4 日,當東德居民準備逃亡時,邊境警衛與告密者突然現身,混亂中一名東德邊警被同僚誤殺。這起事件使得 Tunnel 57 的大規模逃亡行動被迫立即中止。不過這條隧道的事蹟也引起了西方媒體注意,甚至提供了資金贊助地下隧道的運作。

下列網站有相關 Tunnel 57 的影音文字報導:https://99percentinvisible.org/episode/tunnel-57/

29 號隧道(Tunnel 29)是冷戰時期最著名的逃亡隧道之一,起點位於西柏林 Bernauer Straße 大街 78 號的一間工廠,終點則通向東柏林 Schönholzer Straße 7 號的地窖。隧道全長約 120~140 公尺,由義大利人 Domenico Sesta、Luigi Spina、Wolfhardt Schroedter 以及曾成功逃離東德的 Hasso Herschel 一同策畫建造。整個挖掘工程共有近 30 人參與。

挖掘過程困難重重,除了要面對地下水位高、意外挖到水管等狀況,多次不得不暫時停工。儘管如此,Tunnel 29 在所有知名逃亡隧道中算是相對「平安」的案例,沒有發生事故、受傷或被逮捕的狀況。

隧道於 1962 年 9 月 14 日至 15 日啟用,共有 29 名東柏林人成功透過這條地底通道逃往西柏林,因此得名「Tunnel 29」。

為了籌措挖掘資金,參與者更將隧道的拍攝版權出售給美國電視台 NBC。當時兩位美國攝影師全程記錄了挖掘與逃亡的過程,後來這段歷史影像被製作成紀錄片與電影,使 Tunnel 29 成為冷戰逃亡史上最廣為人知的故事之一。

相關新聞報導可以參考 NBC 網站:https://www.nbcnews.com/storyline/nbcblk5/tunnel-29-how-nbc-news-funded-big-breach-berlin-wall-n242006

下圖是當時地下隧道逃生的部份畫面,拍攝於 Bernauer Strasse 戶外覽示區,這裡有不少當時的相關歷史資料,圖文完整,有興趣的可以到柏林圍牆紀念館這一帶參觀。

另外,我也建議可以參加 Berliner Unterwelten 地下導覽行程 Tour M – Under the Berlin Wall 柏林圍牆之下,有進入當時挖掘的現場參觀,詳細導覽解說這個時期的歷史:柏林地下世界 Berliner Unterwelten E.V. 行程經驗分享(Germany)

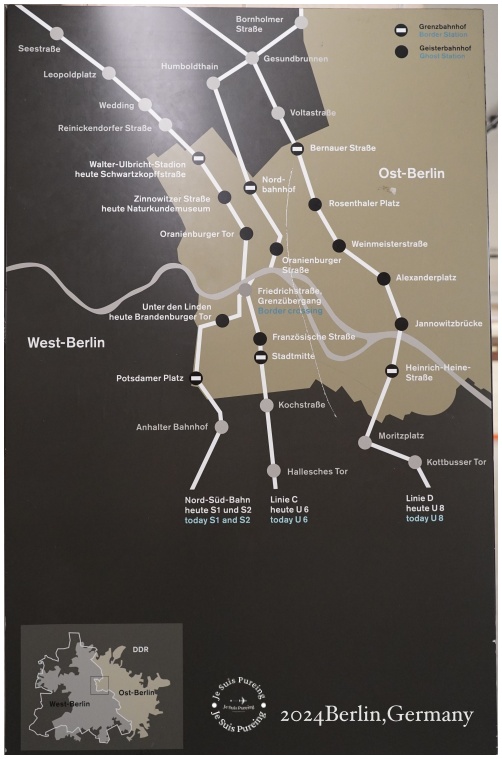

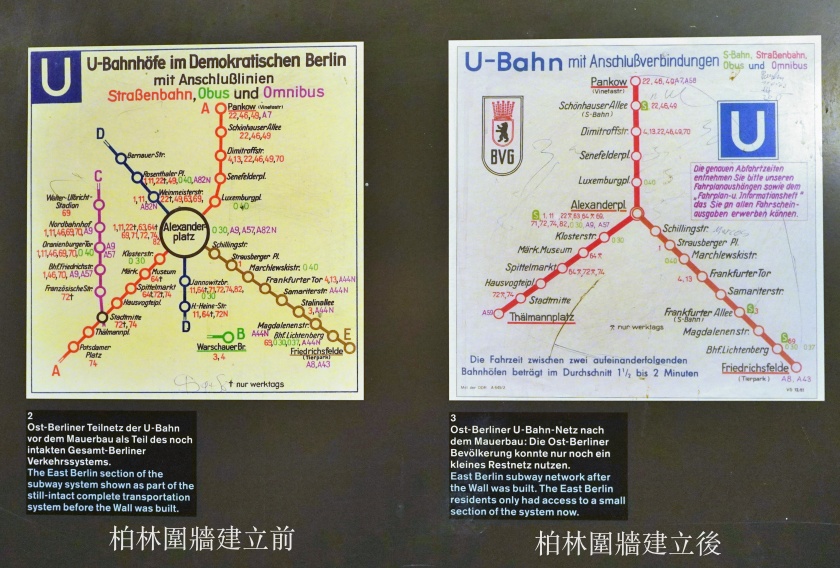

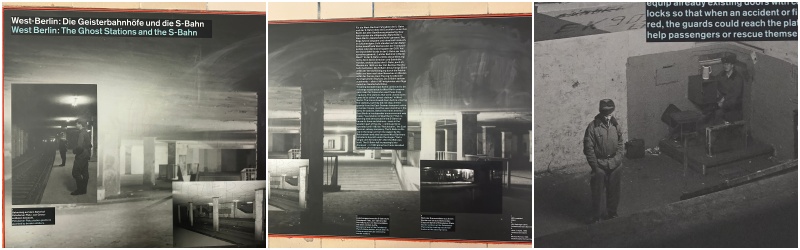

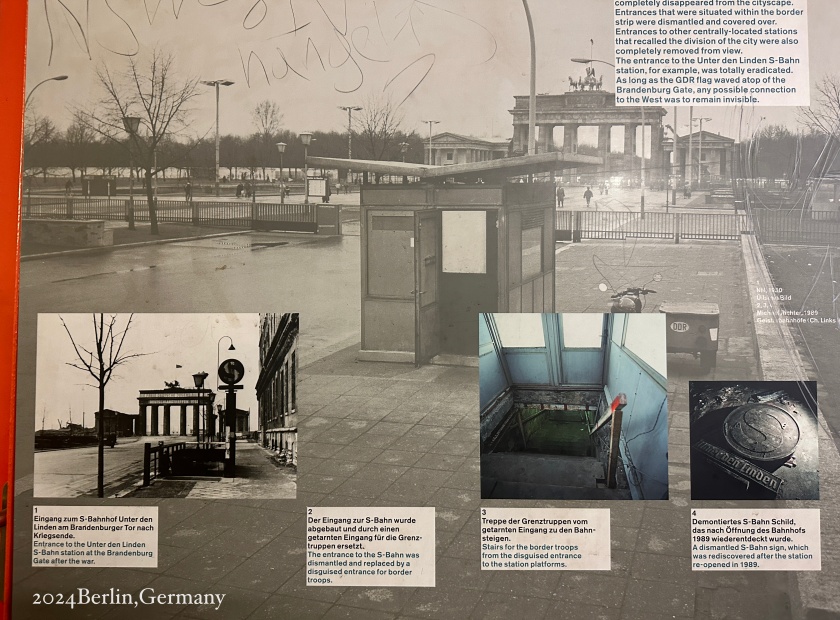

冷戰時期,由於東德以柏林圍牆將東、西柏林完全隔離,大眾運輸網路也因此被一分為二。其中有部分西柏林的地鐵路線(例如 U-Bahn 和 S-Bahn)必須行駛穿越東柏林境內。當時位在東柏林的車站被東德政府全面封鎖,西柏林的列車不會停靠,而是直接通過。這些車站僅有東德武裝警衛進行監控,乘客無法上下車,月台燈光昏暗、荒廢無人,因此被稱為「Ghost Station 幽靈車站」(Geisterbahnhöfe)。

在關閉的地鐵站裡,東德還加裝帶刺鐵絲網,形成所謂的「地下柏林圍牆」,用來阻止任何可能的逃亡路徑,避免東柏林居民從軌道逃往西柏林,或試圖跳上西柏林列車。除此之外,車站入口完全被封堵禁止出入,月台上的樓梯也以磚牆、水泥或鐵柵欄封死,僅有東德武裝警衛能進出車站。

下圖照片:冷戰時期的幽靈車站路線圖

柏林圍牆建立前後的地鐵圖對照:

後來柏林圍牆倒塌,德國重新統一後,這些封閉多年的幽靈車站才再次開放。當時被封鎖的車站路線包括現今的 U6、U8 以及一條 S-Bahn,共三條線。沿線共有十多個地鐵站處於封閉狀態,其中少數車站在冷戰時期仍有限度使用,例如:

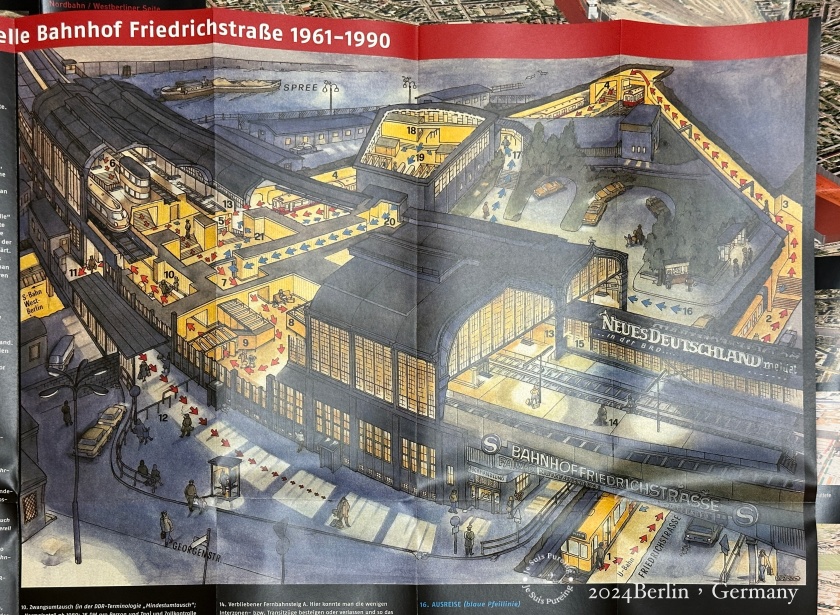

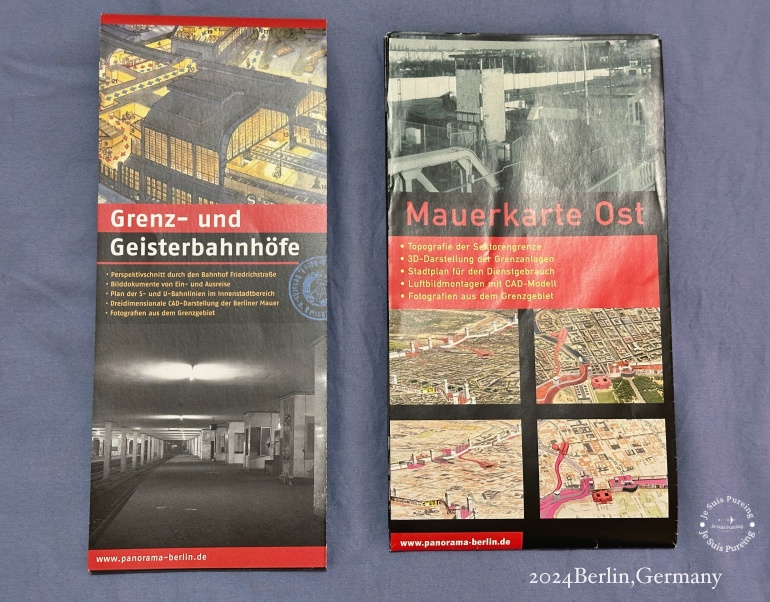

這張照片是我參加柏林地下世界之旅時,購買的一份當時東柏林邊界和幽靈車站的地圖,這是唯一可以轉乘的 Friedrichstraße 車站以繪圖方式表達當時的路線移動方式。這份地圖詳細介紹關於冷戰期間柏林地鐵和東柏林之間的邊境處理方式,以及幽靈車站的實際情況。

當時我一共買了二份地圖,左邊就是柏林地鐵邊境和幽靈車站,右邊是柏林圍牆東柏林一側邊界地形,以及官方城市地圖,和空中視角的 CAD 模型畫面。二份一共花了7 歐元,十分值得的歷史資料記錄收藏品。

下圖是現在的 Nordbahnhof 車站和入口處的歷史圖文展示區

Nordbahnhof 幽靈車站展示

現在在 Nordbahnhof 車站入口處,可以看到當年「Ghost Station」的影像展示,還有一小段介紹影片。我是在參觀完柏林圍牆紀念館戶外展示區、準備搭地鐵離開時無意發現的,算是意外遇到的冷戰景點,卻非常值得一看。

在冷戰時期,儘管西柏林人早已習慣列車經過東柏林境內的廢棄車站,但那種經驗始終帶著一股說不出的詭異感,因此才會被稱為「Ghost Station」。火車駛入東柏林後不會停靠,只是慢慢通過;月台昏暗,只有武裝警衛在巡視。而在列車進入東柏林之前,車上廣播會響起警告聲:「西柏林最後一站!」提醒乘客接下來的區域已進入另一個政權的控制範圍。

地點:Nordbahnhof S-Bahn 車站,入口位於 Gartenstrasse

開放時間:在車站運作時間內開放

相片說明:下面是冷戰時期的 Ghost Station 和現在情況對比(2024年拍攝)

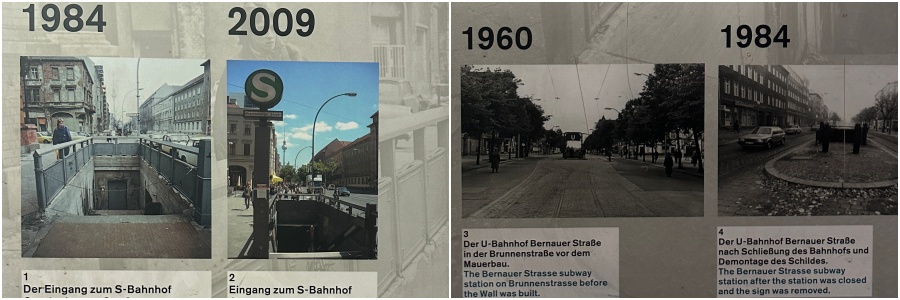

下圖照片:幽靈地鐵站出入口的時代演變照片

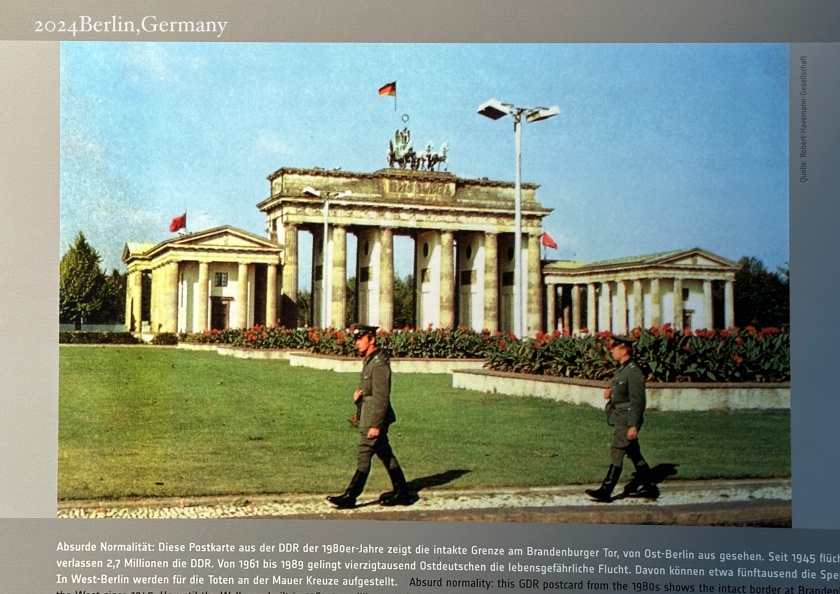

布蘭登堡門(Brandenburger Tor)是柏林最著名的地標之一,始建於1788~1791年,是普魯士國王腓特烈·威廉二世下令建造的,象徵和平與勝利。在冷戰期間,布蘭登堡門位於柏林圍牆旁,成為東西德分裂的象徵。東德和西德分別控制了門的兩側,布蘭登堡門一度成為不可接近的禁區。

1989年柏林圍牆倒塌後,布蘭登堡門重新向公眾開放,成為德國統一的象徵和自由的象徵。如今,它不僅是德國歷史的重要見證,也是遊客必訪的景點。

地點:Pariser Platz 巴黎廣場,國會大廈旁

交通:搭乘地鐵 U5 或 S-bahn 到 Brandenburger Tor 站。或是巴士 100、 300 路線到 Brandenburger Tor 站。

最後,我的八天柏林之旅還是無法把相關冷戰時期、柏林圍牆以及東德一些史塔西祕密警察景點,一一走訪完成,其中一個景點:史塔西博物館 Stasimuseum 另外寫遊記分享(史塔西:即所謂東德祕密警察)。

不過還是有遺珠之憾,如:淚宮 Tränenpalast(東德時期柏林的邊境檢查站。它得名於此處成為親友告別的地方,許多東德居民在這裡與前往西柏林的親人告別,淚灑分離)、柏林圍牆紀念館和 Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen 歷史紀念館(記錄東德時期的監獄和受迫害者的歷史資訊),可能以後有機會再去看看吧。我不是一個歷史迷,不過竟然這次花了這麼多時間參觀,還有寫這些遊記,希望分享給跟我一樣,對柏林冷戰年代有興趣的人做參考。